Forschung an Interfaces der Zukunft

Von Susanne Pitro

Wer kann sich noch daran erinnern, wie das Mobiltelefon bedient wurde, als es noch nicht smart war? So ähnlich geht es uns heute mit den Interfaces neuer und alter Fahrzeuge. Immer mehr der altbewährten Knöpfe, Schalter und Hebel, über die in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Auto interagiert wurde, werden heute durch hochauflösende Touchscreens, Sensoren oder ultrakleine Kameras ersetzt. Doch es gibt noch viel Entwicklungspotenzial, versichert Prof. Michael Haller, Leiter des Media Interaction Lab. Der gebürtige Meraner weiß, wovon er spricht: Schließlich forscht er bereits seit über 20 Jahren an Interfaces der Zukunft. Einst galten dafür Augmented und Virtual Reality als Vehikel; bevor Apple mit seinem ersten iPhone auf den Markt kam, forschte der Informatiker – damals noch an der FH Oberösterreich – an Touchscreens. „Unser Job im Media Interaction Lab ist es, immer die nächsten Schritte in der Sensorik vorzudenken“, sagt Haller.

Diese Entwicklungsprozesse finden keineswegs nur im Elfenbeinturm statt, sondern meist in enger Kooperation mit Unternehmen. Ein Ansatz, den der Professor von der sehr angewandten Forschung an der FH Oberösterreich mitgenommen hat. Bereits dort hatte er sich auch auf die Automobilbranche spezialisiert; neben BMW als langjährigem Forschungspartner arbeitet das Media Interaction Lab auch mit weiteren bekannten Namen wie Volkswagen oder KTM zusammen. Der Sitz des Labors im NOI Techpark hat Michael Haller aber auch schnell mit innovativen Südtiroler Automobil-Zulieferern zusammengebracht. Darunter das 1998 gegründete Familienunternehmen Tratter Engeneering, mit dem das Labor vor einem Jahr bereits das zweite gemeinsame EFRE-Forschungsprojekt startete: „Smart Cover Interfaces for the e-Vehicles and beyond“, heißt das mit Forschungsgeldern der Europäischen Union und des Landes geförderte Projekt, in dem gemeinsam an neuen Prototypen für smarte Bauteile für das Fahrzeuginterieur gearbeitet wird.

Welche Teile damit genau gemeint sind, wird bei solchen Kooperationen nicht verraten. Schließlich geht es darum, den großen Autobauern mit sogenannten Demonstratoren erst einmal Ideen für ihre Konzeptfahrzeuge zu liefern – der Vorstufe zur tatsächlichen Entwicklung neuer Modelle. Nicht geheim ist dagegen, welche Zielsetzungen die Partner verfolgen. Da ist einerseits das übergeordnete Ziel der Autoindustrie, Komponenten vor allem im Hinblick auf die E-Mobilität nachhaltiger und leichter zu machen. Ein einfacher Fensterheber mag nur 300 Gramm wiegen. „Zählt man alle Komponenten zusammen, kommt man am Ende auch durch die immer größere Zahl an Funktionen schließlich doch auf ein Gesamtgewicht von mehr als zwei Tonnen, die viele E-Autos immer noch wiegen“, sagt Michael Haller.

Für Tratter Engineering, das sich unter anderem als Automobil-Zulieferer von Innenraumkomponenten aus Plastik einen Namen gemacht hat, geht es aber um noch weit mehr: Die eigenen Komponenten sollen nicht nur nachhaltiger und umweltfreundlicher, sondern auch smarter werden. Was das alles bedeuten kann, hat das Unternehmen bereits in einer gemeinsamen Entwicklung mit Continental bewiesen: einer smarten Schuhsohle, die in Kombination mit einer App die Schläge von Golfspieler:innen analysiert und verbessern soll.

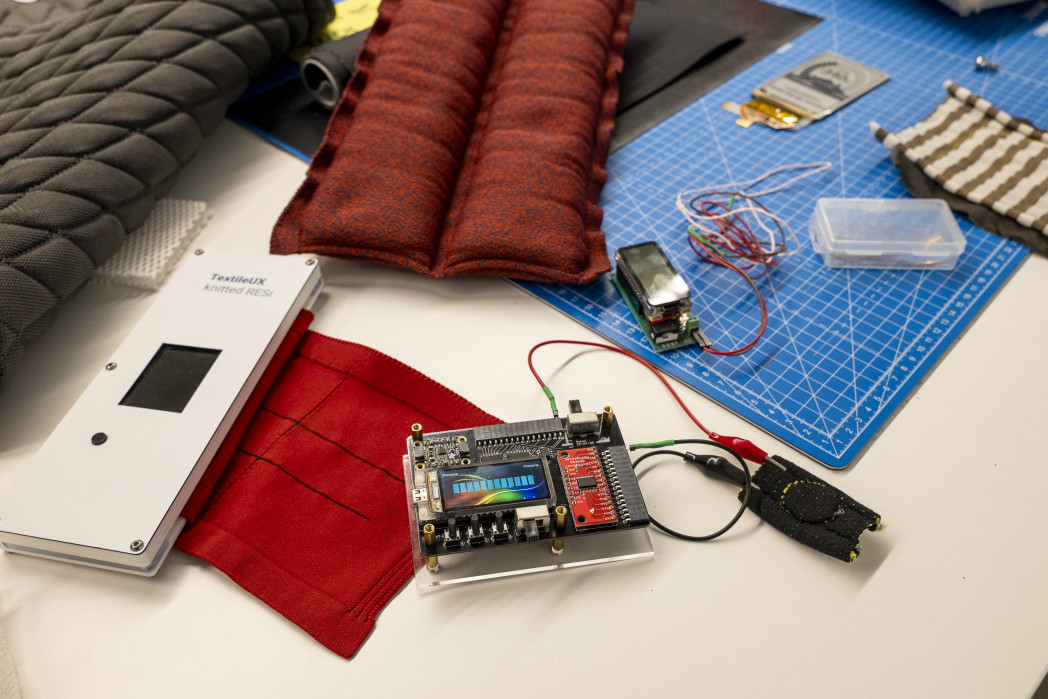

Auch in Autocockpits können die zugrundeliegenden Technologien völlig neue Interaktionserlebnisse eröffnen – vom Aktivieren und Bedienen einzelner Funktionen durch Gesten bis hin zum Erfassen wichtiger Körperfunktionen der Fahrerin oder des Fahrers, die beispielsweise dazu dienen können, zu regulieren, wie die Kontrolle über das Auto zwischen Menschen und Maschine verteilt wird. In diesem riesigen Feld der Möglichkeiten werden im Media Interaction Lab bei diesem Projekt zwei Ansätze verfolgt: Mit einer 3,5 mal 1,5 Meter großen Industriestrickmaschine können neue smarte 3D-Textilien entworfen werden. „So können wir beispielsweise durch den Einsatz von recyclebaren Kunststofffasern nachhaltige Alternativen zu Schaumstoffpolsterungen schaffen, die heute noch bei Autositzen eingesetzt werden. Gleichzeitig können in dieses Abstandsgestricke auch smarte Funktionen eingebaut werden“, erklärt Prof. Haller. An seiner Seite hat er bei solchen Prototypenentwicklungen nicht nur den Dekan der Fakultät für Design und Künste und Industriedesigner Prof. Nitzan Cohen, sondern auch den Physiker Prof. Niko Münzenrieder. Er ist im Flexible Electronics Lab für das sogenannte Sputtering zuständig: eine Maschine, in der auf jede erdenkliche Oberfläche kleinste Sensoren aus unterschiedlichsten Edelmetallen „geschossen“ werden können.

Diese technologischen Möglichkeiten sind einer der großen Vorteile solcher Kooperationen, sagt auch Gerhard Tratter. „Wir ergänzen uns sehr gut, da beide über Maschinen und technologisches Know-how verfügen, die der andere Partner nicht hat.“ Für ein Unternehmen wie Tratter Engineering, das auf hochqualifiziertes Personal angewiesen ist, bringt die direkte Kooperation mit der Universität aber auch einen weiteren Gewinn: Aktuell arbeiten bereits drei Studierende, einer davon als Doktorand, für das Unternehmen. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist dieser direkte Draht zu Nachwuchstalenten ein großer Wettbewerbsvorteil“, so Executive Chairman Gerhard Tratter.

Related people: Michael Haller, Nitzan Cohen, Niko Münzenrieder