Stricken für morgen

By Rosmarie Hagleitner

Mira Haberfellner liebt Stricken und hat ein Faible für Technologie. Im Media Interaction Lab (MiL) an der Fakultät für Ingenieurwesen lebt sie beide Leidenschaften aus. Unter der Leitung von Professor Michael Haller entwickelt sie dort smarte Textilien, die weit mehr können als nur warmhalten: Sie reagieren auf Berührung, messen Bewegungen, erzeugen Energie und könnten künftig in der Automobilindustrie, im Gesundheitswesen oder in der Textilbranche zum Einsatz kommen.

Ihr Weg in die Welt der smarten Textilien begann als Designerin. Nach einem Bachelor in Textilkunst und einem Master in Fashion & Technology an der Kunstuniversität Linz mag ihr aktuelles PhD-Studium in Advanced Systems Engineering an der unibz auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher nächster Schritt erscheinen. Doch für die junge Forscherin, die bereits seit einigen Jahren im Media Interaction Lab in Oberösterreich und seit kurzem auch in Bozen an der Schnittstelle von Textildesign und Systemingenieurwesen arbeitet, ist diese Kombination ideal. Ihre Neugier für Sensorik und die Möglichkeiten, die Textilien bieten, ließen sie zunehmend in diese technische Welt eintauchen. Sie lernte, industrielle Strickmaschinen zu programmieren, und vertiefte sich in die technischen Aspekte von Textilien. Als Forscherin im Bereich Smart Textiles und Human-Computer-Interaction konzentriert sie sich auf die Integration leitfähiger und resistiver Garne, um flexible, anpassbare Sensoren zu entwickeln. Das Ziel ihrer Forschung ist es, in der Automobil- und Wearable-Industrie neue Möglichkeiten zu eröffnen und die User Experience durch diese smarten Textilien noch komfortabler und innovativer zu gestalten.

Für die 33-jährige Oberösterreicherin ist Stricken viel mehr als Handarbeit – es ist eine Art „High-Level-Programmierung“, bei der sie die Textilien dazu bringt, zu „denken“ und zu „fühlen“. „Ob ich an einer traditionellen Handstrickmaschine sitze oder eine industrielle Strickmaschine programmiere, spielt letztlich keine Rolle – was zählt, ist das Verständnis für Maschen, ihre Struktur und das Zusammenspiel von Fäden“, erklärt sie. „Die Hightech-Qualität entsteht dann durch Materialkombinationen, die dem Strick vielseitige Funktionen verleihen.“

Was ihre Arbeit besonders spannend macht, ist die Art und Weise, wie sie Technologie in Textilien integriert. In aktuellen Projekten entwickelt sie gemeinsam mit dem Team des Labs textilbasierte Sensoren, die auf Berührungen, Druck oder sogar Bewegung reagieren. Als Grundlage ihrer Strickarbeit dienen leitfähige Garne, die in den Stoff eingearbeitet werden. Diese Garne leiten elektrische Signale und ermöglichen es den Textilien, auf Reize zu reagieren – ähnlich wie bei der Touchscreen-Technologie, die wir von Smartphones kennen.

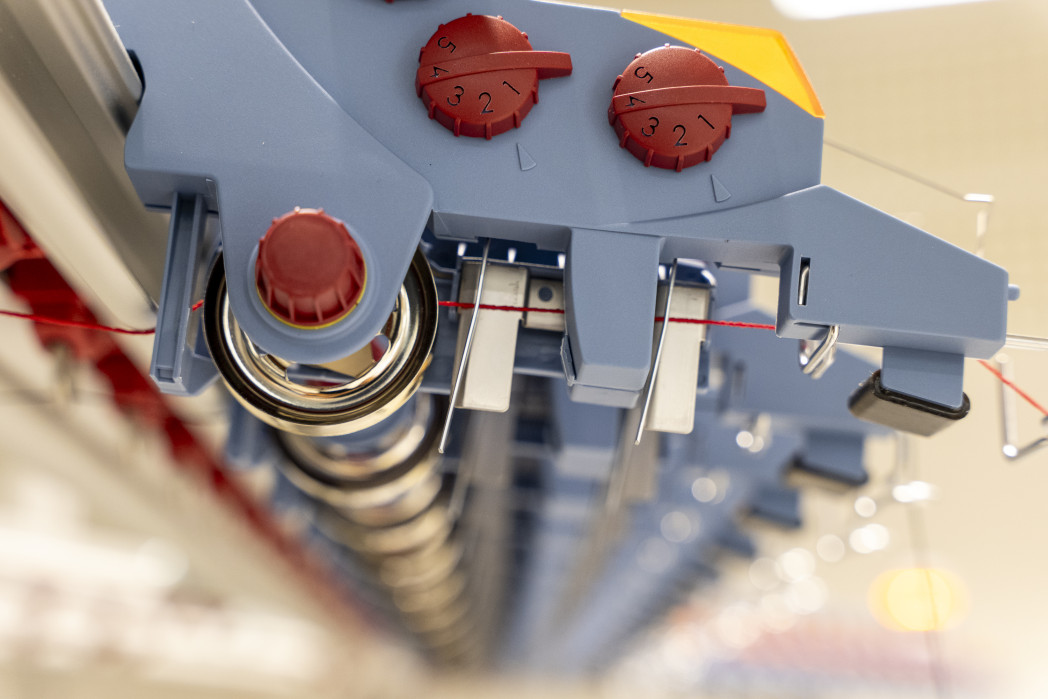

Mit einer leistungsstarken Industriestrickmaschine „stricken“ die Forscherin und das MiL-Team hochmoderne 3D-Textilien: sogenannte Abstandsgestricke. Diese innovativen Materialien bestehen aus zwei Schichten, die durch feine Abstandsfäden verbunden sind und dadurch eine federleichte, atmungsaktive und angenehm druckentlastende Struktur bilden. Damit eröffnen sie völlig neue Möglichkeiten – beispielsweise für maßgeschneiderte Autositze in Elektroautos, als nachhaltige Alternative zu den aktuell üblichen Schaumstoffpolstern in der Autoindustrie. Aber mehr als nur das: Diese Textilien können auch als Interface genutzt werden, da ihre besondere Struktur den Druck als Eingabesignal erkennen kann. Durch die Kombination leitfähiger Garne und resistiver Materialien wird der Stromfluss in diesen Abstandstextilien gesteuert, sodass das Signal durch Druck oder Dehnung verändert wird. Es wäre also möglich, die Fensterheber-Funktion direkt in den Bezugstoff zu integrieren – smart und gewichtssparend.

Neben Anwendungen im Automobilbereich widmete sich die Forscherin auch der Modebranche. In ihrer Masterarbeit „Textile-ID“ hat die Designerin eine originelle Vision verwirklicht: Kleidung, die ihre Geschichte selbst erzählt. „Über unsichtbar eingewebte Codes – geschickt verborgen in Strick- und Farbmustern – können Konsumentinnen und Konsumenten mit ihrem Smartphone sämtliche Infos zur Entstehung des Kleidungsstücks abrufen: von Materialien und Produktionsbedingungen bis zum ökologischen Fußabdruck. So wird Mode nicht nur nachhaltig, sondern auch transparent“, erklärt Mira Haberfellner. Kein QR-Code stört hier den Look. Stattdessen sind die Infos dezent ins Design integriert. Dieser clevere „digitale Kleiderpass“ bietet nicht nur ein tolles Feature, sondern schafft auch eine tiefere Verbindung zwischen Kund:innen und Mode. Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Transparenz unverzichtbar werden, zeigt „Textile-ID“ den Weg für eine aussichtsreiche Zukunft der Modebranche. Gezeigt wurde das Projekt erstmals bei der Fashion Show „Biomaterialien, Vielfalt und Empowerment“ in Wien im Juni 2023.

Mira Haberfellners Forschung im Bereich „smarter Textilien“ zeigt, wie Design und Systemingenieurwesen zu etwas völlig Neuem verschmelzen können – zu Stoffen, die mehr als nur schön sind. Mit einer Leidenschaft für das Unbekannte und einem geschulten Blick für technische Raffinesse erforscht sie, wie sich unterschiedliche Materialien und innovative Techniken vereinen lassen. „Mich fasziniert, dass Textilien mehr können als bloß gut aussehen. Es geht darum, Stoffe zu schaffen, die funktional und interaktiv sind und unseren Alltag wirklich bereichern können.“

Ein neues faszinierendes Forschungsfeld für die 33-jährige Oberösterreicherin ist die Entwicklung von Self-Sustaining-Textilien. Das sind Stoffe, die quasi „selbstversorgend“ arbeiten. Hier entsteht Energie direkt im Gewebe, die genutzt werden kann, um Signale auszusenden oder Informationen zu erfassen. In „gestrickten Batterien“ lässt sich diese Energie sogar speichern und so für spätere Interaktionen bereitstellen. So wird das Textil nicht nur zu einem passiven Stoff, sondern zu einem aktiven, intelligenten Material, das in seiner Flexibilität einzigartig und ideal für Healthcare-Anwendungen ist – besonders dort, wo Tragekomfort und Beweglichkeit gefragt sind, etwa für ältere Menschen oder in der Rehabilitation.

Für Mira Haberfellner steht fest: Die Möglichkeiten für smarte Textilien sind nahezu endlos. Was heute noch wie eine Zukunftsvision klingt, könnte morgen schon ganz selbstverständlich zu unserem Leben gehören. Ihre Arbeit zeigt, dass Tradition und Innovation – in ihrem Fall beim Stricken – in einen Dialog treten und die Mode und Technik der Zukunft nicht nur stilvoll, sondern auch intelligent und funktional sein können. Die Textilien von morgen könnten tatsächlich zu Begleitern werden, die unsere Bedürfnisse spüren, Energie spenden und mit uns interagieren. In dieser faszinierenden Welt, die Mira Haberfellner mit ihrer Kreativität und Leidenschaft erobert, scheint nichts unmöglich zu sein.

Dieser Artikel wurde in der neuesten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „Academia“ veröffentlicht.

Related people: Mira Alida Haberfellner